사람이 인간과 닮은 로봇을 만나면, 자연스럽게 그것을, 적어도 부분적으로는 인간인 것처럼 대하게 된다. ‘얼굴’ 형태의 것을 바라보는 것, 그리고 ‘손’으로 생각되는 부분을 잡는 일도 일어난다. 사실, 자동차 앞 모습만 봐도 ‘얼굴’로 인식해서, 헤드라이트 모양을 보고 ‘눈 모양이 날카롭다’는 식으로 느끼는 것은 사람에게 너무나 자동적으로 일어나는 일이다.

로봇을 사람처럼 대하게 되면, 자동적으로 그에 대한 감정을 형성하게 된다. 사람마다 특징적으로 타인을 바라보는 양식이 있는데, 타인을 친근하게, 사랑스럽게, 위협적으로, 또는 무섭게 느낄 수 있다. 이러한 인식들은 일반적으로 사람들이 공유하는 어떤 것과, 그 사람의 특징적인 무엇들이 조합되어서 나타나게 된다.

로봇이라는 무생물에게 나타나는 감정을 두드러지게 확인할 수 있는 것이 바로 소니의 로봇 애완견 ‘아이보’이다. 1999년에 출시 후 2006년 단종되었다가, 2017년 말에 다시 출시된 아이보는, 로봇이 어떤 식으로 사람들에게 애착 대상으로 자리잡을 수 있는지를 보여주었다.

사실, 1999년 처음 출시되었던 아이보는 기술적으로도 완벽하다고 할 수는 없어서, 종종 멈추거나 상황에 맞지 않는 반응을 보이기도 했는데, 사람들은 오히려 아이보를 ‘100% 예측 가능하고 정확한 로봇’이 아니라 애완견으로 봄으로써 오히려 더 애착을 가지게 되었다는 이야기가 있었다. 즉, 사람이 로봇을 로봇이 아니라 사람 혹은 생명체라고 느끼게 되고, 그것에 대해서 어떤 기대와 감정을 형성하느냐에 따라 로봇이 꼭 기술적으로 완벽할 필요는 없다는 것이다.

물리적 형태가 있는 로봇뿐 아니라, 인간과 상호작용을 하는 가상의 로봇, 챗봇도 마찬가지가 아닐까? 챗봇에 대해서 어떤 감정을 가지게 되느냐에 따라서 예상한 것보다 챗봇에게 요구하는 기술적 완성도가 낮아질 수 있다. 잡담을 나눌 수 있는 챗봇 ‘심심이‘를 사람들은 어떻게 받아들일까? 또래의 대화상대가 아니라, ‘5살 아이’를 상상하게 한다면, 사용자가 대화를 하면서 대화 자체에서 그다지 많은 것을 기대하지 않고, 귀엽게 여기며 심심이와 놀아주는 역할에서 만족감을 느낄 수도 있다. 이런 맥락에서, 챗봇이 ‘인격’을 가진 것처럼 보이게 하려는(혹은, ‘실제로’ 가지게 하려는) 방법을 다룬 최근의 페이스북 인공지능 연구소(Facebook AI Research)의 연구도 흥미롭다 (Zhang et al., 2018).

최근 쇼핑이나 콜센터 등의 분야에서 챗봇이 상당히 많이 도입되고 있는데, 이 글에서는 위에서 언급한 좀더 ‘인간적’인 관점에서 정신건강 챗봇에 관해 살펴보고자 한다.

(1) 정신건강 챗(chat)? – 진단과 치료

정신건강 분야에서 서비스 제공자와 사용자 사이에서 나타나는 대화를 보면, 초기에는 진단적 목적의 대화들이 나타나고, 문제가 어느 정도 정의된 후에는 치료적 목적의 대화들이 나타난다. 물론, 이 두 가지가 명확히 구분할 수 있는 것은 아니고, 어떤 시기에는 섞여서 나타날 수도 있지만, 이런 식의 관점으로 정신건강 서비스를 구분할 수 있다는 생각이 중요하다.

즉, 정신건강 문제를 해결하기 위해, 초기에 문제를 파악하는 과정이 있고, 이후에 그 문제를 평가하고 계획을 세워서, 실제로 치료적인 접근을 하는 과정이 일어난다.

실제 임상에서 환자를 대할 때 진료과를 불문하고 많이 사용하는 SOAP(Subjectives-Objectives-Assessment-Plan) 프레임워크 또한 환자의 주관적 호소(S)와 의사가 확인한 객관적 평가(O)를 종합하여 평가(A)를 한 후 세워진 계획(P)에 따라 치료적인 과정이 진행된다.

꼭 진단과 치료로 구분한 것은 아니지만, 우울증을 다루는 인공지능의 현황에 대해서 궁금하다면 이에 대해서 정리한 자료들을 참조해보자(Diagnosing and Treating Depression with AI and Machine Learning, Jan 2018, https://www.techemergence.com/diagnosing-and-treating-depression-with-ai-ml/; https://brunch.co.kr/@trost/15).

(2) 진단적 관점

결론부터 말하자면, 정신건강 챗봇 분야를 한정하면 아직 이 카테고리에 해당하는 시도들을 찾아보기 힘들다. 하지만, 챗봇이라는 카테고리 이외에 디지털 정신의학 분야로 확장하여 살펴보면 몇 가지 시도들이 있다. 이에 대해서 간단히 살펴보고 치료적 관점으로 넘어가보자.

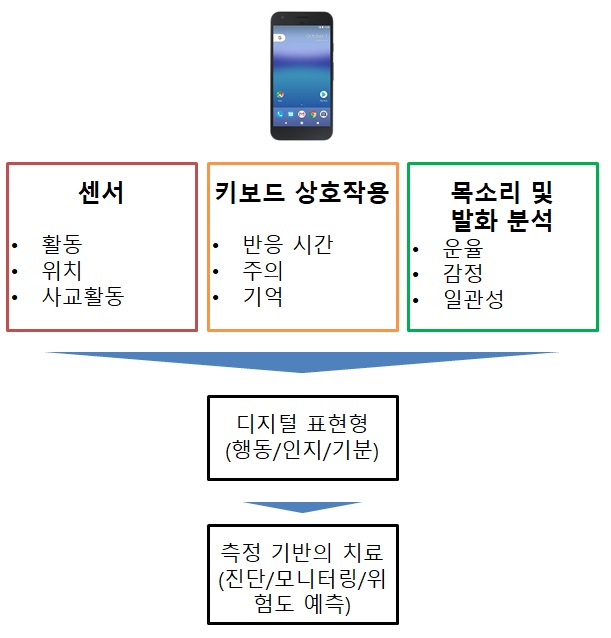

2002~2015까지 미국 국립정신건강연구소(National Institute of Mental Health)를 이끌었던 정신건강의학과 의사 Thomas R. Insel 박사는 2017년에 JAMA에 기고한 글 ‘디지털 표현형(Digital Phenotyping)(Insel, 2017)’에서, ‘뇌가 없는 것(brainless)보다는 마음이 없어지는(mindless) 정신의학의 40년이 지나고, 아마도 디지털 표현형(digital phenotyping)이 시계추를 다시 행동, 인지, 그리고 감정을 생생하게 보는 쪽으로 돌려놓을 것이다’라고 썼다. ‘작은 컴퓨터’인 스마트폰을 대다수가 가지고 다니게 되면서, 스마트폰의 센서에서 수집되는 정보(활동, 위치, 사교 활동), 키보드 상호작용(반응 시간, 주의, 기억), 목소리 및 발화 분석(운율, 감정, 일관성) 등을 통해 행동, 인지, 기분과 같은 ‘디지털 표현형’을 정의할 수 있게 되고, 이런 ‘측정 기반’의 데이터를 통해 진단, 모니터링, 위험도 예측을 할 수 있다는 아이디어이다.

Insel 박사는 마인드스트롱(Mindstrong)이라는 스타트업을 설립하여 상기 아이디어를 바탕으로 정신질환의 디지털 바이오마커(digital biomarker)를 찾는 연구 및 임상시험을 시행하고 있다. 이렇게 개발한 디지털 바이오마커에 특허를 출원하였고, 이를 통해 특허 사용료를 받을 계획으로 보인다.

(2) 치료적 관점

치료적 관점에서의 접근은 이전에 이 블로그에서 다뤘던 Woebot을 비롯하여 Tess (by X2AI), Wysa등이 있다.

가장 이른 시기에 있었던 시도로 알려져 있는 것이 Eliza로, 1960년대에 MIT 인공지능 연구소 Joseph Weizenbaum에 의해 개발되었다. Eliza는 ‘DOCTOR’ 스크립트를 사용하면, 특정한 형태의 정신치료자(Rogerian psychotherapist)를 흉내내도록 설계되었다. 사용자의 입력에 대응하는 질문을 하는 것이 특징적이다. 실제 몇몇 인터넷 사이트에서 Eliza와 직접 대화를 해볼 수 있다(https://www.masswerk.at/elizabot/).

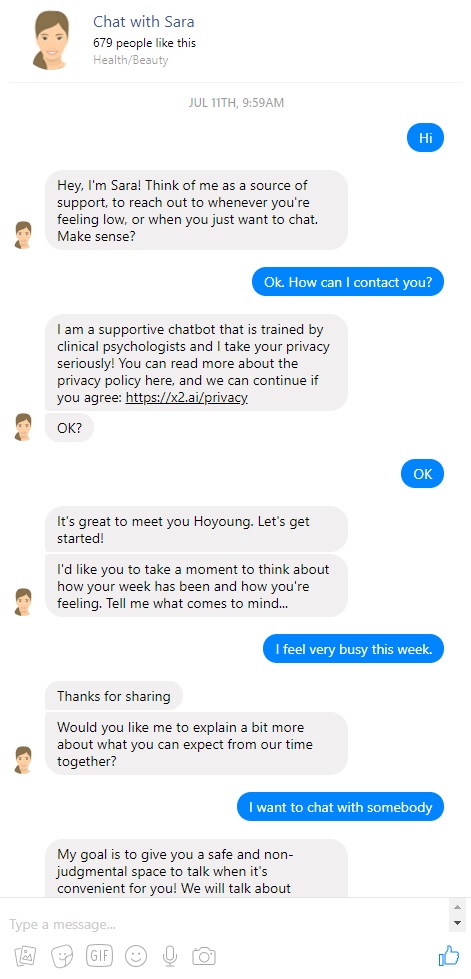

하지만, 계속 되묻기만 하는 Eliza에게 지쳤다면, X2AI에서 개발한 Tess와 이야기해보자. Tess는 유료 버전으로, 페이스북 메신저에서 무료 체험버전인 Sara와 먼저 대화해볼 수 있다.

현재까지 이 분야에서 구현된 챗봇들 중에서는 가장 열린 대화를 구현한 것으로 보인다. Woebot이나 Wysa 등 많은 챗봇들이 몇 가지 버튼이나 선택지를 제공하고 그 중에서 선택하는 식으로 대화를 진행해 나가는데(닫힌 대화), Sara는 열린 대화를 지향하고 있다.

대화에서는 가장 자연스러워서, Eliza의 발전된 버전으로 느껴지지만, 막상 스트레스를 다루는 방법 등을 물어보면 (Woebot이나 Wysa에 비해) 명상이나 생각 재구조화 도구 등을 제공해주지는 못하고 인지치료적 관점에 입각한 피드백을 챗(chat)의 형태로 들려주기는 하지만, 어떤 경우에는 Eliza와 마찬가지로 별로 도움을 줄 수 있는 것이 없는 경우도 있다. 회사측의 정보에 따르면, 정신건강 문제에 대해 대처할 수 있는 방법을 제공해주어서 우울을 13%, 불안을 18% 감소시킨다는 증거가 있다고 이야기하며, 팀 구성을 보아도 Woebot과 달리 심리학자들이 많이 소속되어 있다. 4백만명 이상의 유료 사용자를 확보하고 과거 시리아 난민을 대상으로 서비스를 제공하는 등 많은 경험들을 가지고 있는 스타트업임은 분명하다.

실제 필드에서의 경험이 많다는 것은 Tess의 장점이다. 2018년 4월의 Guardian지 기사에서, 캐나다의 Saint Elizabeth Health Care에 소속되어 있는 치료자(caregiver)들의 스트레스를 감소시키기 위해 Tess를 사용해보았을 때 효과는 분명했다고 한다. 실제로 ‘대화한다는 느낌’을 주는 것에 집중했기에, 사용자들이 Tess에게 좀더 ‘인간적’인 감정을 가지고, ‘이해 받는다’는 느낌을 가질 수 있었던 것이 아닐까. Tess의 효과는 다른 어떤 치료 방법을 제공하는 것이 아니라, 24시간, 언제나 대화가 가능한 ‘친구 관계’를 가지는 것 자체가 불안과 우울을 줄이는 데 효과가 있었을 수 있겠다는 생각을 하게 만든다. 어떤 요인이 이런 효과를 가져왔는지에 대해서는 추가 연구가 필요한 부분이다.

Woebot은 이전 글에서 다루었을 때의 페이스북 메신저를 통한 대화로 시작하여 현재는 앱 형태로 출시된 상태이다. 앱에 처음 로그인하면 어떤 것에 도움을 받고 싶은지 확인을 하고 대화를 시작하게 된다.

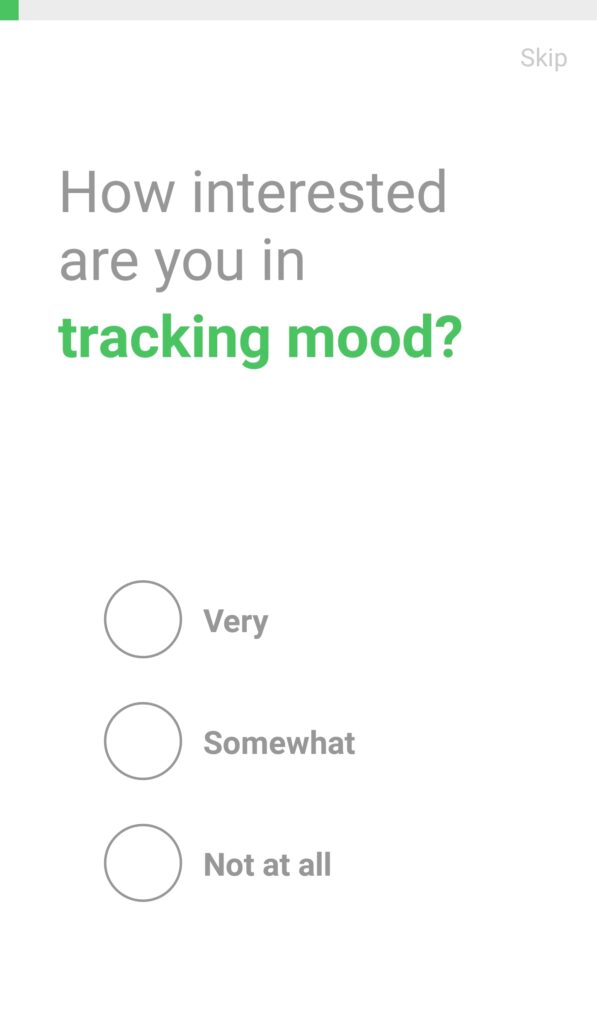

Woebot은 위와 같이 ‘기분을 추적하는 것에 관심있으신가요?’라는 질문을 시작으로, 우울 극복, 감정 관리, 스트레스 감소, 생각 재구조화, 만성 통증 관리, 산후우울증 대처, 불안 관리, 잠 잘 자기, 관계 증진, 덜 미루기, 신체 이미지 증진, 중독 관리, 건강한 습관 만들기, 마음챙김(mindfulness) 등에 관심이 있는지를 물어보고 시작한다. Woebot의 대화는 답변 선택지 중에서 하나를 고르는 식으로 되어 있는 것이 기본이라서, 대화한다는 기분은 덜 든다. 물론, 자유 입력을 선택해서 입력을 진행할 수도 있지만, 이것은 예외적인 상황으로 처리하는 식으로 되어있고, 매번 입력을 할 때마다 자유 입력 메뉴를 찾아서 선택해야 하므로 잘 사용하지 않게 된다.

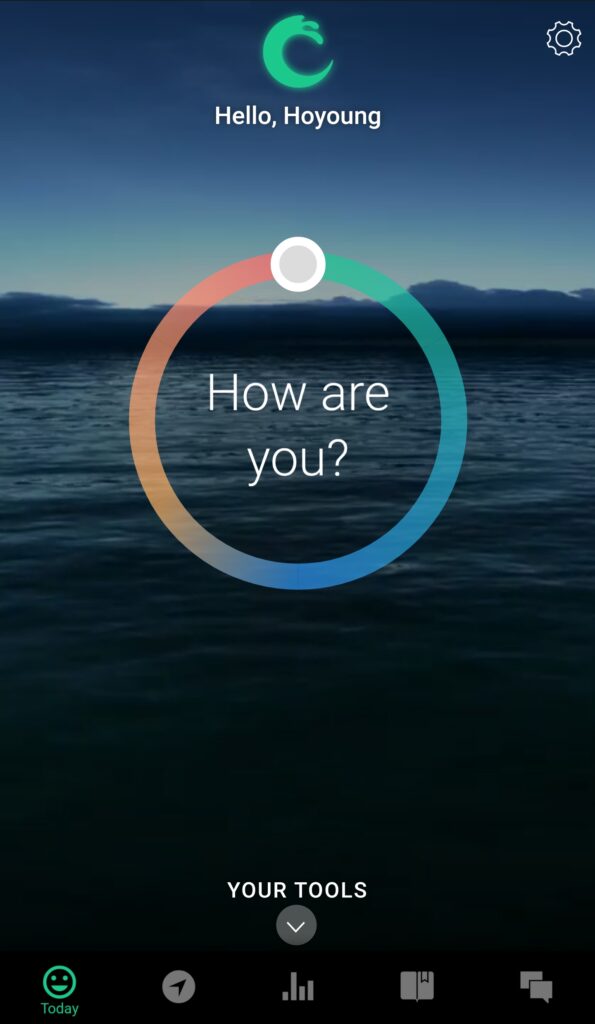

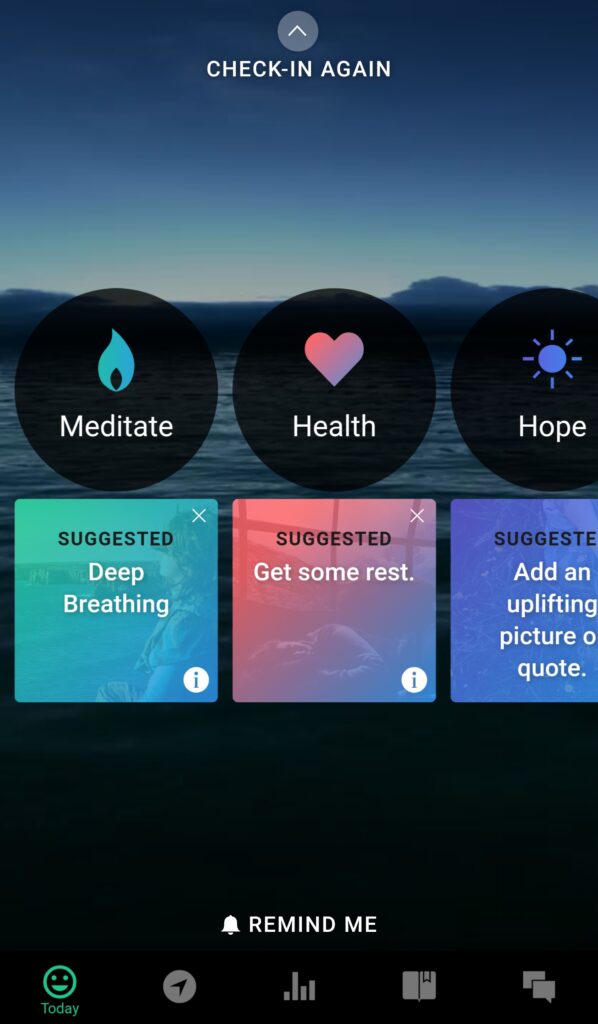

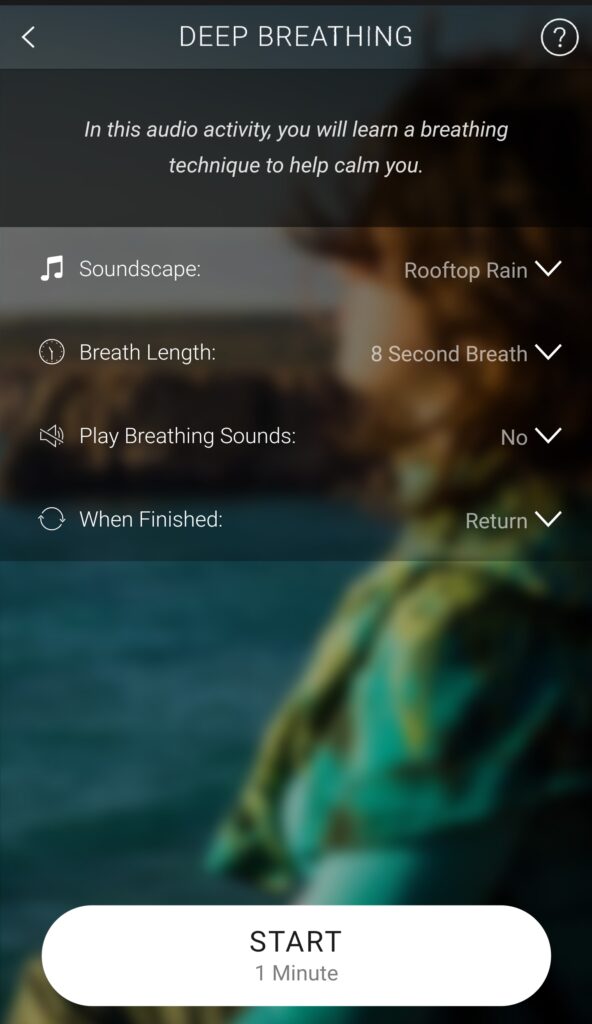

정신건강 앱 중에 챗봇 형태를 가지고 있지 않은 앱들도 있는데, 그 중 하나가 Pacifica이다. Woebot이나 Wysa처럼 매일 기분을 추적하여 나중에 그래프 형태로 피드백을 해주는 기능도 있고, 명상(Meditate), 건강(Health), 소망(Hope), 생각(Thoughts), 목표(Goals) 등의 도구를 제공하여 준다. Pacifica의 생각(Thoughts) 도구에서는 생각의 재구조화(Reframe) 같은 인지행동치료(CBT; Cognitive Behavioral Therapy)적인 접근까지 가능하게 해준다. Pacifica와 비교해보면, 챗봇으로 정신건강 문제에 접근을 하려면, 단지 도구들을 제시해 주는 것에 더해 ‘대화(chat)’라는 형태가 부가적인 사용자 가치를 창출해낼 수 있어야만 한다는 사실이 분명해진다.

미국을 주 근거지로 하고 있는 Woebot과는 달리, Wysa는 인도인이 주축이 되어 인도 방갈로르와 영국을 근거지로 하고 있으며 인도인들이 팀원의 다수를 차지하고 있는 스타트업 Touchkin(현재는 Wysa Ltd.로 변경된 것으로 보임)에 의해 만들어졌다.

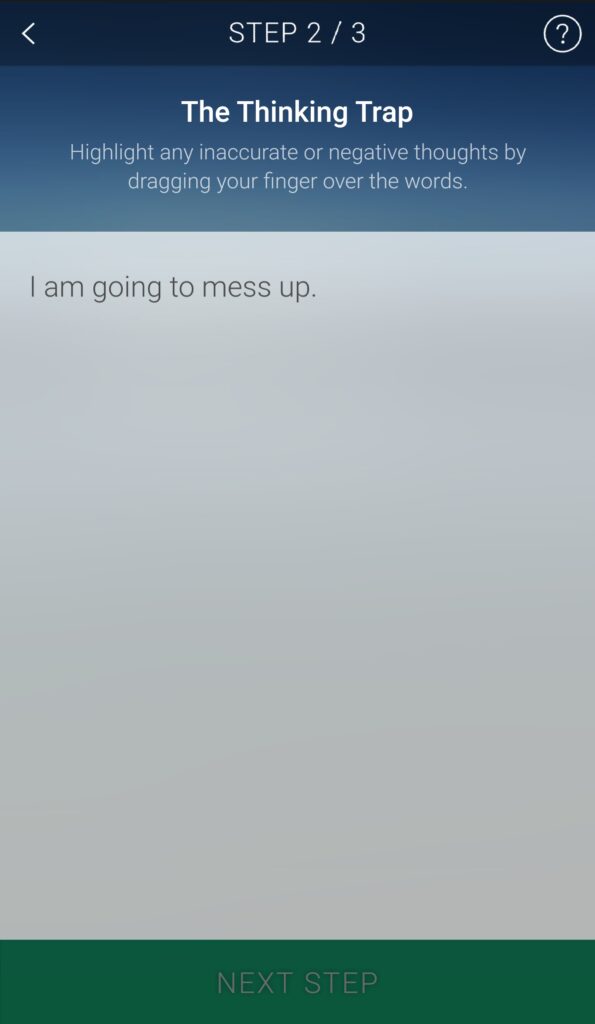

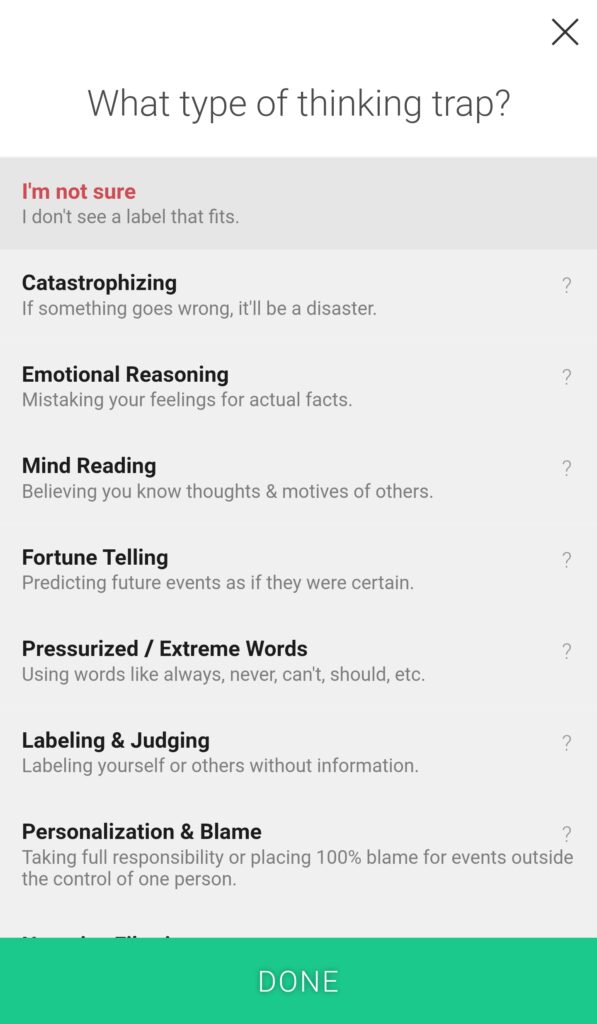

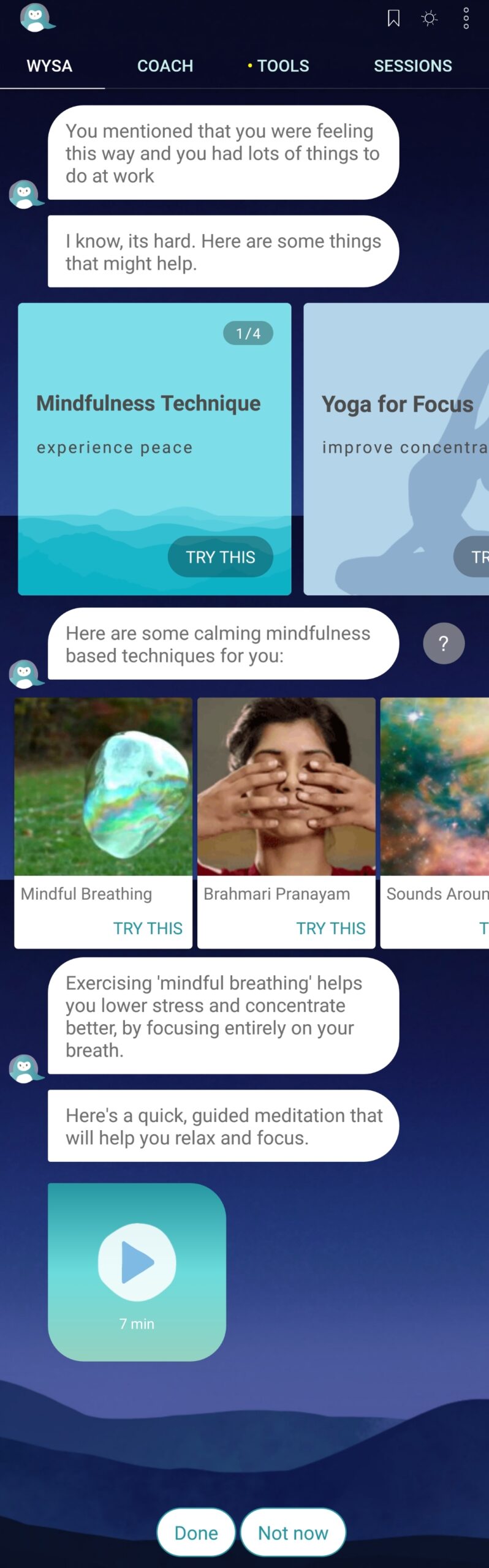

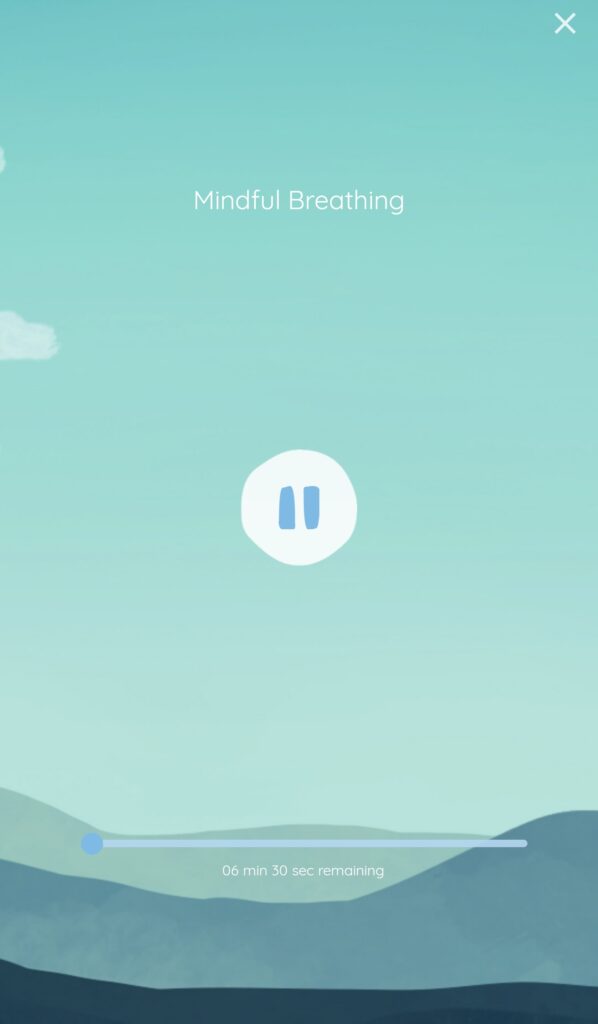

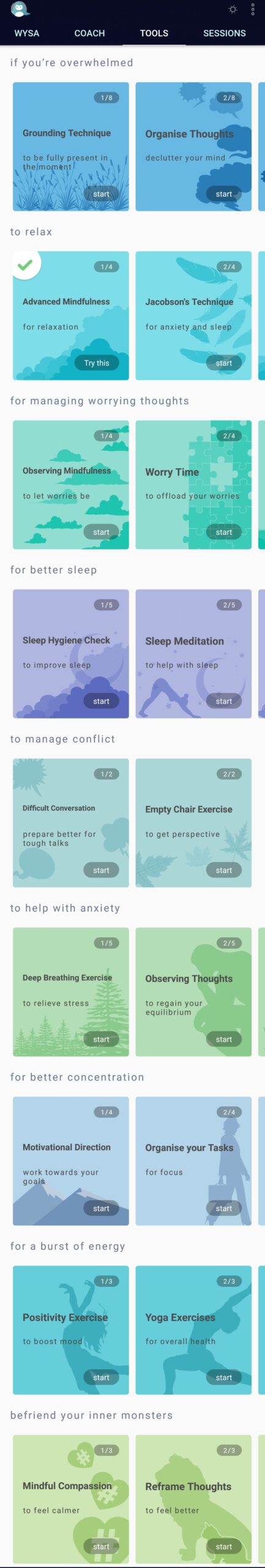

Wysa는 Woebot과 위에서 언급한 Pacifica를 결합한 형태를 띠고 있다. 대화를 통해 먼저 스트레스나 불안 등 정신적으로 불편한 부분을 언급하면, 이것에 대처할 수 있는 방법을 제시해준다. 마음챙김(mindfulness), 요가, 낮잠 등 몇 가지 방법을 제시해주고, 사용자가 선택하거나 아니면 Wysa가 추천해주는 방식으로 되어 있다. 마음챙김(mindfulness) 등의 컨텐츠도 직접 보유하고 있어서, 재생을 해보면 마음챙김 명상을 유도하는 오디오 파일을 들을 수 있게 되어있다. 컨텐츠를 제공하는 방식은 Pacifica와 유사하지만, 그것에 이르는 방식으로 챗봇을 이용하고 있는 것이다.

사실, Wysa에서도 Pacifica처럼 도구(Tools)에 직접 접근해서 이용하는 것도 가능하다. 도구들의 목록이 있고, 그것들을 선택해서 사용하는 방식이다. Wysa의 특징적인 장점은, 그런 도구들을 사용자에게 전달하는 과정에 ‘챗봇’이라는 형태를 얹어놓은 데에 있다.

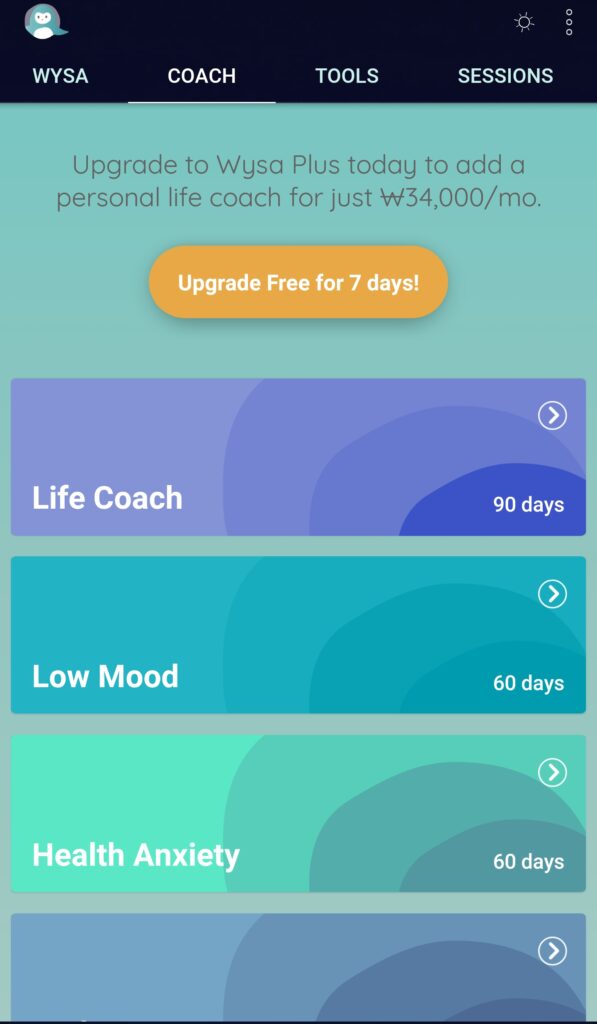

Wysa는 여기서 좀더 고급 서비스를 이용하기 위해서는 인간 치료자에게 연계하여 구독료를 청구하는 방식으로 수입을 창출한다.

Wysa가 제시하는 정신건강 도구들이 Pacifica만큼 풍부한 편이고, 여기에 챗봇을 결합해 놓으니 사용하기가 상당히 편리하게 느껴진다. Wysa 자체의 의사소통 능력은 처음에 언급한 X2 AI의 Tess(혹은 Sara)에 비해서 높지 않은 것으로 느껴지나, 다양한 컨텐츠와 결합해 있으니 실제로 유용하게 느껴지는 것들이 많다.

실제 정신건강 챗봇을 개발하는 관점에서도, 대화능력을 초보적인 단계로 유지하고 다양한 컨텐츠를 사용자와 맥락에 맞게 제시하는 것을 목표로 할 것인가(Wysa), 아니면 대화에 초점을 맞추어 좀더 인간적으로 다가갈 것인가(Tess)를 선택해야 할 것이다. 초보적 챗봇의 경우 Wysa처럼 ‘귀여운 펭귄’으로 접근을 하면, 대화가 자연스럽지 못하더라도 마치 사람들이 소니의 애완견 로봇 ‘아이보’에게 했던 것처럼 쉽게 이해하고 넘어갈 수도 있을 것이다. 고급 대화 기술을 지향하는 챗봇의 경우라면, 궁극적인 챗봇이라고 할 수 있겠지만 사용자가 챗봇을 ‘인간’으로 느끼는 만큼 더 높은 기대를 할 것이다.

정신건강 챗봇에 대해서는 감정 인식(emotion recognition) 등을 비롯해 여러 가지 관점으로 연구 시도가 이루어지고 있으며(Oh KJ et al., 2017a;Oh KJ et al., 2017b) 그에 대한 임상적 효용도 꾸준히 관심을 끌고 있다(Elmasri and Maeder, 2016; Ly et al., 2017). 이제는 정신건강 챗봇 분야의 시도들이 서서히 나타나는 것을 흥미롭게 지켜볼 때다.

요약

(1) 인간이 로봇에게, 챗봇에게 느끼는 감정이 존재하고, 거기에 따라 어떤 수준의 기대를 할 것인가가 정해진다.

(2) 챗봇에 대한 인간의 기대 수준이 낮다면, 기술적으로 꼭 완벽할 필요는 없을 수 있고, 그런 불완전성이 오히려 애착을 이끌어내는 요인이 될 수도 있다.

(3) 정신건강 분야에서의 대화는, 진단과 치료적 관점으로 나누어서 볼 수 있다.

(4) 진단적 관점에서는 아직 챗봇 형태로 시도되고 있는 것들은 없고, 현재까지 ‘디지털 표현형’과 같은 개념들이 제시된 상태이다.

(5) 치료적 관점에서는 Tess, Woebot, Wysa 같은 정신건강 챗봇들이 존재한다.

(6) 자연스러운 대화 면에서는 Tess가 더 발전된 형태로, Tess의 치료적 효과는 사용자에게 좀더 인간처럼 느껴짐으로써 언제나 대화가 가능한 관계를 가지는 것에 있을 수 있다(추가 연구로 검증이 필요하다).

(7) Wysa는 여러 가지 정신건강 도구들을 간단한 챗봇의 형태로 제공해주는 모델이다.

REFERENCES

[1] Zhang S et al., Personalizing Dialogue Agents: I have a dog, do you have pets too?, Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Long Papers), pages 2204–2213 (2018).

[2] Insel TR, Digital Phenotyping: Technology for a New Science of Behavior, JAMA 2017;318(13):1215–1216.

[3] Oh KJ et al., A Chatbot for Psychiatric Counseling in Mental Healthcare Service Based on Emotional Dialogue Analysis and Sentence Generation, 2017a, 18th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM).

[4] Oh KJ et al., Empathy Bot: Conversational Service for Psychiatric Counseling with Chat Assistant, Stud Health Technol Inform. 2017b;245:1235.

[5] Elmasri D and Maeder A, A Conversational Agent for an Online Mental Health Intervention, In proc. of International Conference on Brain and Health Informatics, pp. 243-251, 2016.

[6] Ly KH et al., A fully automated conversational agent for promoting mental well-being: A pilot RCT using mixed methods, Internet Interventions (2017);10:39–46.