얼마 전 Coursera의 공동창업자이자 Maching Learning 강의로 유명한 Stanford의 Andrew Ng 교수가 우울증 환자 대상 챗봇 Woebot에 합류하기로 했다는 소식이 있었습니다. 제가 알기로는 인공지능 챗봇으로 정신건강 분야에 뛰어든 것은 Woebot이 처음인 것으로 알고 있고, 아직까지 이 정도 수준으로 구현된 다른 서비스들은 나오지 않고 있습니다.

어떤 서비스를 생각할 때 가장 중요한 것은 ‘어떤 문제를 해결할 것인가?’일 것입니다. 문제가 정의되어야 그것을 해결할 수 있는 방안을 만들 수 있을 것이고, 그에 따른 비용을 누가 낼 것인가가 결정되기 때문입니다. 이해관계자가 많은 의료 분야에서는 이 문제가 특히 중요합니다. 환자의 문제를 해결할 것인가, 의사의 문제를 해결할 것인가에 따라 사용을 결정하는 사람, 실제로 사용하는 사람, 비용을 지불하는 사람이 달라질 수 있습니다. 제가 일하고 있는 정신의학 분야에서는 환자는 문제가 없다고 느끼지만 주변 사람들이 환자에게 문제가 있다고 생각하여 치료를 받게 되는 경우도 있어 문제가 복잡해집니다.

간단한 예를 들어보겠습니다. 특별한 병력이 없는 20대 여성이 극심한 우울감, 불면, 실신이 있다며 어머니가 진료실로 데리고 내원하였습니다. 환자는 우울감이 극심해서 이야기를 잘 하지 못할 정도였고, 불편한 것은 ‘기운이 없어서 회사에 못 가는 것’이라고 이야기 합니다. 이것이 환자의 문제일 것입니다.

어머니는 ‘얘가 하루 종일 기운을 못 차리고 정신 잃고 쓰러지기까지 했다’고 이야기하면서 환자에게 무언가 큰 병이 생긴 것이 아닌지 놀라서 데리고 왔다고 합니다. ‘딸에게 병이 있다’는 가능성이 보호자에겐 문제일 것입니다.

의사에게는 일단 환자의 문제를 해결하는 것이 문제일 것입니다. 이 문제는 ‘진단’과 ‘치료’의 영역으로 나누어 생각할 수 있을 것입니다.

‘진단’ 면에서, 의사는 ‘실신’이 동반되었으므로 이것이 우울증인지, 아니면 뇌의 기질적 문제가 동반되었는지 확인되지 않았다는 것을 문제로 생각할 것입니다. 따라서 뇌 MRI, Head-up Tilt Table Test, 심전도 등 기질적 이상을 확인할 수 있는 검사를 시행할 것입니다. 이런 진단도구는 의사의 문제를 해결하기에, 의사가 사용을 결정하고 환자에게 권하게 됩니다. 환자는 이것을 문제로 인식하지 않을 가능성도 있고, 비용을 지불하고자 하는 의사가 없을 수도 있습니다. 하지만, 환자와 보호자의 문제가 해결되기 위해서는 의사가 ‘진단’이라는 문제를 해결해야 하므로, 의사의 권유대로 검사를 시행하게 됩니다. 이 때의 비용은 환자(또는 환자와 보험자)가 부담하게 됩니다. 예를 들어, MRI 검사의 사용 결정은 의사가 하지만, 비용은 다른 사람이 (그들 자신의 문제를 해결하기 위한 필요 조건으로서) 부담한 셈입니다.

이학적 검사에서 특이 소견이 관찰되지 않았고, 우울증의 진단 기준에 합당하다면, 의사는 ‘우울증’을 문제로 특정하고, 이에 대한 여러 가지 치료법들 중 적절한 것을 권유할 것입니다. 가장 비용 효과적으로 우울증을 치료할 수 있는 방법 중 하나가 약물치료입니다. 이 치료법을 통해 의사의 문제인 ‘환자의 우울증’에 대한 해결책을 모색합니다.

물론 약물 치료가 환자의 문제인 ‘회사에 갈 기운이 없는 것’까지 해결하기 위해서는 시간이 좀 더 필요합니다. 일반적으로 현재 사용하고 있는 항우울제의 경우 (1)매일 꾸준히 복용을 해야하고 (2)꾸준히 복용해도 효과가 나타나기까지 2~3주가 걸립니다. 이것은 대개 의사의 문제가 됩니다. 그래서 한번 또는 단기간 투여로 우울증의 호전을 보이는 치료법에 대한 연구와 시도들이 이루어지고 있습니다. 약을 꾸준히 챙겨먹도록 독려하기도 합니다. 복약 순응도를 증가시키는 앱 등 많은 서비스가 있지만, 이것들은 ‘의사의 문제를 해결하여 궁극적으로 환자의 문제를 해결’하고자 하기 때문에, ‘내가 우울증이 심해서 회사에 가지 못하는 것이고 의사가 권한 약물 치료를 잘 해야 내가 회사에 갈 수 있다’고 생각(이것을 ‘병식(insight)’라고 부릅니다)하는 사람만 이 서비스를 잘 이용할 수 있을 것입니다. 많은 시도들이 있어왔지만 이 문제가 잘 해결되지 않은 이유는 이 때문일 것입니다.

위 약물 복용 알림 App의 대표 격인 ‘Medisafe’의 Google Play 사용자 리뷰입니다. ‘약물을 복용하는 것’이 환자의 문제(그것이 어떤 것이든)와 직접적으로 연결되어, ‘약을 잘 챙겨먹는 것’ 자체가 새로운 환자의 문제가 된 사람에 한해서, 이런 서비스 사용에 대한 필요성을 느낄 것이고, 필요할 경우 비용까지 지불할 것입니다.

하지만, 생각보다 ‘약을 잘 챙겨먹는 것’과 ‘환자의 문제를 해결하는 것’ 사이에는 간극이 큽니다. 그것은 비단 ‘깜빡하는 문제’뿐 아니라, 근본적으로 병식(insight)이 높지 않아서, 즉, 약을 잘 챙겨서 복용하는 것과 환자의 문제를 해결하는 것 사이의 연관성을 환자가 잘 인식하지 못하고 있을 가능성이 있습니다.

복약 순응도(drug compliance)를 증가시키는 것이 매우 중요한 문제라는 것은 많은 사람들이 동의하고 있지만, 대부분 그것을 ‘복약을 확인하는 것’ 측면에서 접근하고 있기에, 지금까지 매우 성공적인 서비스가 나오지 못하지 않았나 싶습니다.

물론, 병식을 증가시키기 위해 의료기관에서는 여러 가지 교육을 제공하고 있고, 그것이 상당부분 효과적인 것으로 밝혀져 있습니다 [1,2]. 하지만, 이런 의료기관 외에서는 이런 서비스가 나오지는 않고 있습니다. 아마도, 의료기관 외에는 ‘환자의 병식이 낮은 것’에 대해서 문제라고 느끼는 경우가 없었거나, 혹은 비용을 감당할 사람이 없었을 수 있겠습니다. 의료기관, 특히 의사가 ‘낮은 병식’을 문제라고 인식하는 것은, 처방한 치료, 예를 들면 약물이 적용되는 데 하나의 난관으로 작용하기 때문입니다. 처방한 대로 치료가 이루어지지 않으면, 치료 결과가 좋지 않을 가능성이 높습니다. 따라서, 의사가 똑같은 치료를 처방하더라도 ‘병식을 높이는 것’이 병행되면, 치료 결과가 더 좋아지겠지요. 의사는 ‘병식 증진’을 원할 수밖에 없습니다.

하지만 이에 대해 환자는 필요성을 느끼거나 원하지는 않습니다. 사실, 정확히 말하자면 인식 자체를 하고 있지 못할 가능성이 큽니다. 만약 인식을 하고 있다면, 그 자체로 병식이 높은 상태일 것이니까요.

그래서 이런 식의 서비스를 하려면 의료기관이 지불자가 되어야 합니다. 이유는 위에서 설명드린 것과 같습니다. 하지만, 추가적인 수입이 없는 상태에서 이런 서비스에 투자를 하는 것은 한계가 있을 수 있습니다. 교육에 의료 수가가 책정된다면, 이런 문제가 해결될 수 있습니다. 의료기관 중심으로 이런 논의가 진행되는 것은 이런 이유가 있다고 할 수 있겠습니다. 이럴 경우 지불자가 보험사가 될텐데, 우리나라의 경우에는 국가 보험 형태이므로, 국민이 치료를 잘 받아서 건강을 잘 유지하면 전체적으로 의료비 지출이 적어질 것으로 기대할 수 있으므로, 교육에 대한 수가 산정에 긍정적일 가능성이 큽니다.

Woebot 이야기를 하려다가 다른 이야기가 길어졌습니다. 헬스케어에서는 이해관계자가 많다는 것, 그리고 어떤 문제를 해결할 것인가, 그리고 비용은 누가 지불할 것인가, 같은 문제가 복잡하기에 이야기를 해보았습니다.

Woebot은 심리학박사인 Alison Darcy가 창업한 우울증 치료를 위한 챗봇 서비스입니다. 국내 언론에서도 다룬 바가 있습니다(우울증 치료도 인공지능으로… 실리콘밸리, 채팅봇 ‘워봇’ 개발).

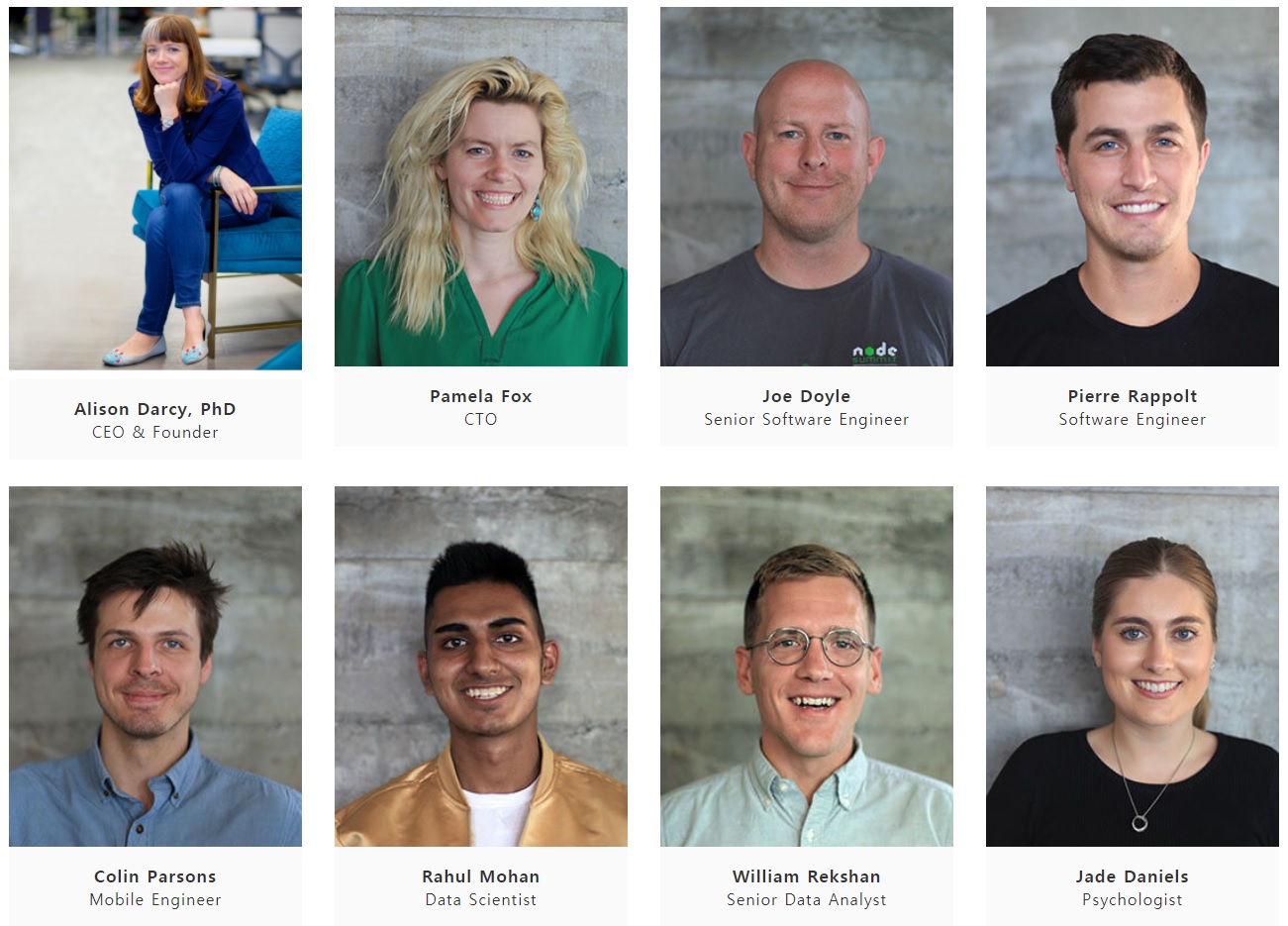

(1) 팀

- 임상가 (2명)

- Alison Darcy, PhD : CEO & Founder

- Jade Daniels : Psychologist

- 엔지니어 (6명)

- Pamela Fox : CTO

- Joe Doyle : Senior Software Engineer

- Pierre Rappolt : Software Engineer

- Colin Parsons : Mobile Engineer

- Rahul Mohan : Data Scientist

- William Rekshan : Senior Data Analyst

CEO인 Alison Darcy는 심리학으로 학-석-박사를 취득하고, 주로 식이장애(eating disorder) 분야에서 인지행동치료 관련 경력을 쌓아온 것으로 보입니다. (https://www.linkedin.com/in/alisondarcyphd/) 스탠포드 정신과에서 강사로 일하다가 2016년 7월에 Woebot Labs를 설립합니다.

또 다른 Psychologist인 Jade Daniels는 2017년 1월부터 Woebot Labs에서 일하게 됩니다. 창업자가 아일랜드의 University College Dublin에서 학,석,박사를 취득했는데, Jade Daniels 역시 National University of Ireland, Galway에서 학사를 했듯이, 같은 아일랜드 출신이 아닐까 싶습니다. CEO 외 모든 팀원들이 엔지니어이기 때문에 어떤 인연으로 Woebot에 합류하여 임상적인 부분을 담당하는 것 같습니다.

(2) 무슨 문제를 해결할 것인가?

WHAT IS WOEBOT?

Woebot is an automated conversational agent (chatbot) who helps you monitor mood and learn about yourself. Drawing from a therapeutic framework known as Cognitive Behaviour Therapy, Woebot asks people how they’re feeling and what is going on in their lives in the format of brief daily conversations. Woebot also talks to you about mental health and wellness and sends you videos and other useful tools depending on your mood and needs at that moment. You can think of Woebot as a choose-your-own-adventure self-help book that is capable of storing all of your entries, and gets more specific to your needs over time.

Woebot은 기본적으로 ‘치료’를 제공하고자 하는 모델로 보입니다. 인간 치료자의 역할, 특히 CBT(Cognitive Behaviour Therapy)를 제공하는 역할을 대체하려는 목표가 보입니다. 인간 치료자에 비해서 24시간 매일 같이 시행할 수 있으니 접근성 측면에서 좋을 것입니다. 미국의 경우 시간과 공간의 제약을 줄여주는, 원격진료 서비스들도 있기에 이런 식의 접근법도 가능할 것입니다.

하지만, 우리나라에서는 그대로 접근할 경우 살아남기가 쉽지 않을 수 있습니다. 의료기관의 문턱이 낳고, 비용 역시 미국에 비해서 상당히 낮은 수준으로, 이런 치료에 비해서 챗봇으로 하는 치료가 경쟁우위를 가져야 하기 때문입니다. 실제 공인된 심리 상담사들이 원격으로 상담을 해주는 것을 구현한 스타트업들도 쉽지 않은 상황으로 알고 있습니다.

(3) 임상적 유효성

2017년 6월에 JMIR Mental Health(SCI, Impact Factor 2016: 5.175)에 출판되었습니다[3](http://mental.jmir.org/2017/2/e19/).

저자로 표시된 분은 Kathleen Kara Fitzpatrick, PhD, Alison Darcy, PhD, Molly Vierhile, BA 3명입니다. KK Fitzpatrick 박사와 Woebot CEO인 Alison Darcy는 같은 스탠포드에서 일했던 것 같습니다. Fitzpatrick 박사는 현재에도 스탠포드 정신 및 행동과학 임상조교수로 재직하고 있습니다.

논문을 보면, 임상적 검증을 단일 기관(Stanford University)에서 시행하였고, 우울증 의심되는 학생들을 모집하여 Woebot 34명, 정신건강국립연구소(National Institute of Mental Health)의 ebook인 “Depression in College Students”로 정보를 제공한 36명 간의 비교하여 Woebot을 이용한 경우 우울이 유의하게 감소되었다는 것을 보여주고 있습니다. 어떻게 보면 간단한 연구 디자인인데, 단일 기관에서 시행되었고, 저자 역시 간소한데, 이 때문에 빠른 시일에 좋은 결과를 내서 임상적 유효성을 증명한 것 같습니다. Woebot 자체가 의사의 처방이 없이 환자가 직접 사용을 결정하고, 비용도 내는 모델이기에 좀 더 엄격한 임상시험이 필요 없었던 것 같습니다.

따라서, 이런 모델을 가지고 있는 경우,일반적 임상시험에서 진행하는 다기관 시험(multi-center trial)보다는 단일 기관에서 연구를 진행하는 것이 시간을 포함하는 비용 면에서 상당히 효율적일 것입니다.

(4) 서비스

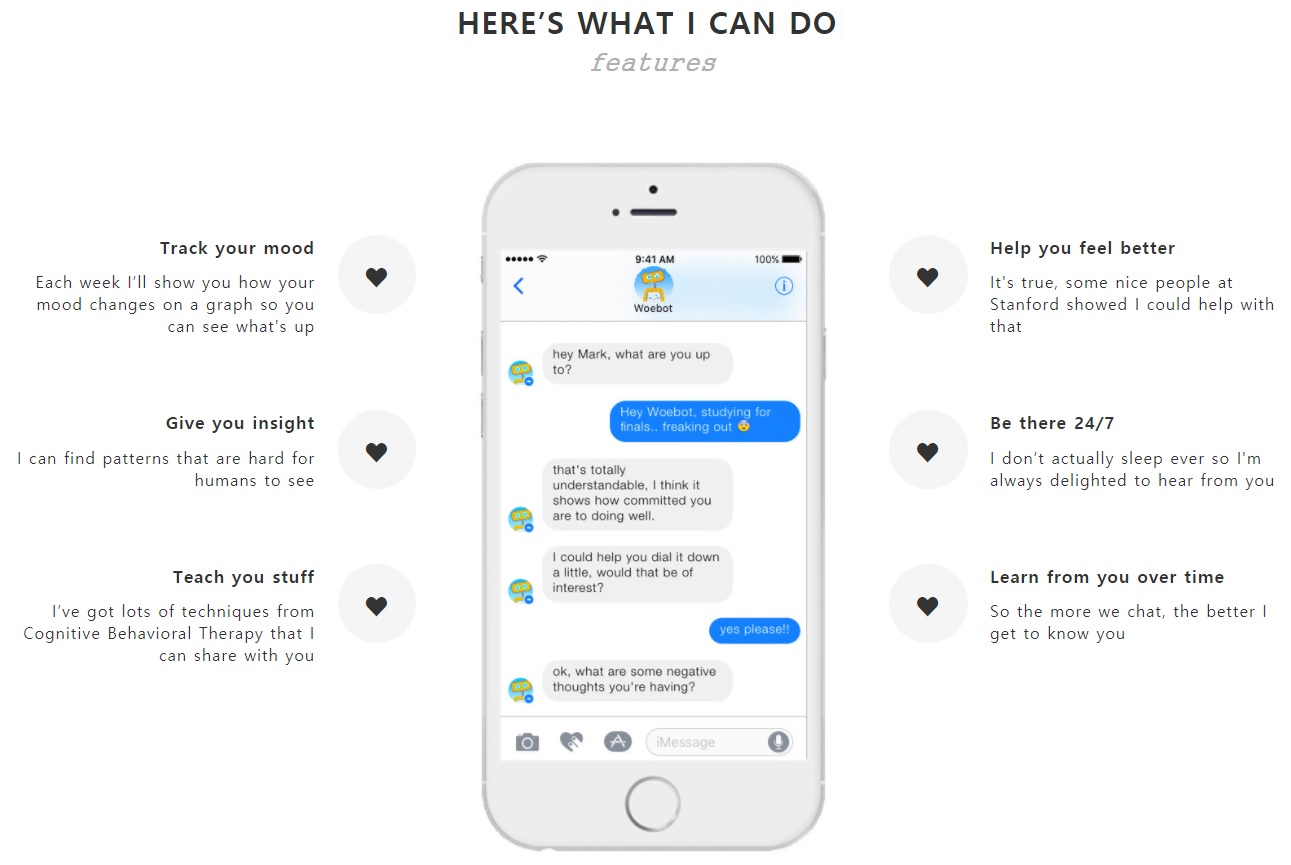

Woebot 홈페이지에서 나욜하고 있는 6가지 주요 기능입니다.

이 중에서 가장 핵심적인 부분이라면, 기분(mood) 상태를 체크하고, 우울한 상태에서 벗어날 수 있는 방법을 인지행동치료(CBT)적인 방법으로 알려준다는 것입니다.

인지행동치료는, 쉽게 말하면 ‘마음의 운동’과 같은 것입니다. 인지의 부분부분을 살펴보면서 그 부분에 이상한 점이 없는지 함께 살펴보며 생각을 교정하는 치료 방법입니다. 마치 피트니스 클럽에서 PT(Personal Training)를 받는 것처럼, 운동 동작 하나하나를 점검하고 배운 다음, 혼자서 해보는 연습(숙제)을 반복하는 것입니다.

이것을 실제 구현한 것에 대해서는 새로운 글에서 다루도록 하겠습니다.

(5) 비지니스 모델

초기에는 첫 14세션은 무료, 이후엔 사용자에게 주당 $6~$12를 과금했습니다. 올 여름만 해도 이런 상태였는데, 언제부터인지는 모르겠지만 현재는 ‘정책이 바뀔 수 있다’는 단서를 달아서, 서비스를 무료로 제공하고 있습니다. Google Brain의 Co-founder인 Andrew Ng이 합류한 이후에 정책이 바뀌었는지도 모르겠습니다.

아마 일단은 사용자 수를 늘리려는 것일 것 같은데, 사용자에게 직접 과금하는 체계가 생각보다 신통치 않았던 것일 수도 있습니다.

물론, 우울한 학생들을 대상으로 자가치료지침서(Self-help book)를 던져준 것보다 Woebot을 사용하는 게 증상 호전에 더 좋았다는 연구 결과는 가지고 있지만, 실제 임상에서는 ‘self-help book’ 대신 정신건강의학과 의사나 임상심리사 등 전문 치료자들과의 경쟁이 있을 것이기에 Woebot이 상당한 성능을 보여주기 전에는 사실 생존이 쉽지 않을 것으로 생각합니다.

아마도 Andrew Ng의 합류, 이어서 충분한 펀딩을 확보하고, 자연어처리 분야 인공지능의 테스트 베드로 삼으려는 건 아닐까, 하는 생각도 듭니다.

어쨌든, 이 분야에 뛰어든다면 Woebot의 사례를 보더라도, 비즈니스 모델 면에서 상당한 고민이 필요할 것입니다.

요약

정리하자면,

(1) Andrew Ng 교수가 Woebot에 합류하면서 정신건강 분야 챗봇인 Woebot에 더 관심이 집중되고 있다.

(2) 헬스케어 서비스, 특히 정신건강 서비스에서는 ‘누구의, 어떤 문제를 해결할 것인가’를 정의하는 것이 중요하다.

(3) Woebot은 임상가가 주도하여 설립되어, 엔지니어와 협력하는 형태로 기분 상태를 체크하고, 치료(CBT)를 제공하는 모델을 가지고 있다.

(4) 의료기기가 아닌 경우 Woebot과 같이 단일기관에서 임상적 유효성을 증명하는 연구를 계획하는 것이 비용효과적이다.

(5) 사용자에게 서비스를 제공하고, 과금도 하는 체계였으나, 현재는 일시적으로 무료로 서비스를 제공하고 있으며, 비즈니스모델을 새로 만들어가는 단계로 보인다.

REFERENCES

[1] Depp CA et al., Psychosocial interventions and medication adherence in bipolar disorder, Dialogues Clin Neurosci. 2008 Jun; 10(2): 239–250.

[2] Lee SH et al., Effectiveness of a psychosocial intervention for relapse prevention in patients with schizophrenia receiving risperidone via long-acting injection, Psychiatry Research 2010 Feb; 175(3): 195–199.

[3] Fitzpatrick KK, Darcy A, Vierhile M, Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial, JMIR Ment Health 2017;4(2):e19

우울증 치료 챗봇 Woebot: 정신건강 서비스로서 누구의, 어떤 문제를 해결할 것인가?에 대한 한 가지 생각